新华网南京11月14日电(记者蒋芳)十年,足以让一颗种子长成参天大树。对于拈花湾而言,这颗种子就是优秀传统文化。

从太湖之滨的一片农田,到辐射全国的文旅标杆,拈花湾的十年,是传统文化从“沉睡”到“焕活”的生动实践,更是文旅产业“创造性转化、创新性发展”的鲜活样本。

从小村落到“心灵花园”:文化为魂,科技为翼

2025年春节,无锡拈花湾一条以“最炫烟火迎新年”为主题的AI创意视频在全网刷屏。仅隔数月,“AI塔”惊艳亮相——1500架无人机以塔为轴,在夜空中勾勒出“拈花一笑”的诗意画卷,光影交织,宛如星辰坠落。

这组爆款场景的背后,是拈花湾十年来以文化为魂、科技为翼的持续深耕。

时间回到2010年前后,已建成十余年的灵山胜境年接待游客达350万人次,却面临“游客来了留不下”的瓶颈。如何让流量变留量,让传统文化成为可体验的生活方式?如何进一步创造新的IP?灵山开启二次创业,拈花湾的构想由此诞生。

2015年11月,拈花湾景区正式开园,锚定“中国心灵度假目的地”的定位。回忆初创期,董事长吴国平表示:“在物质丰裕的时代,人们的精神需求愈发凸显。中华优秀传统文化中蕴含的宁静、和谐与自在,正是抚慰现代人心灵的甘泉,是应对普遍焦虑的一剂良药。”

于是,从规划设计的第一笔开始,文化基因便深植于项目肌理。唐风宋韵的建筑、曲径通幽的街巷、随处可见的苔藓、竹篱、茅舍……每一处细节都在诉说东方的美学与哲思。自2015年开业以来,景区吸引了无数游客前来体验,迅速成为备受市场青睐的文旅标杆。

开业即爆红的拈花湾,并未止步于此。从四季流转的“梵天花海”到夜夜璀璨的《禅行》演出,从光影变幻的拈花塔到沉浸式禅意体验,传统文化转化为可感知、可参与的产品。随着数字技术发展,“掌上拈花”“智慧导览”相继落地,以“拈花云科”为载体的“文旅+科技”融合路径,让千年文化与年轻一代实现无障碍、有共鸣。

“用科技不是炫技,是为文化找最合适的翻译、最潮流的表达。”吴国平的理念,让拈花湾在AI时代持续领跑。

“拈”的不止一景一物:文化基因的跨时空传递

2009年,山东省有关负责人对吴国平说:“我们有一块大料,现在要找个好裁缝,把它做起来。”这块“大料”正是孔子诞生地尼山。与游人如织的曲阜孔庙相比,当时的尼山显得格外冷清。

受邀考察的吴国平,站在尼山观川亭顿悟了“逝者如斯夫”的千年回响。在他看来,即便缺乏得天独厚的自然资源,只要号准文化这条“脉”,同样能引流“出圈”。

“文化为魂,山水有‘骨’。”吴国平说,“在五千年文明中挖掘阐发优秀传统文化,精准提炼文化原动力,是'造一片美景'的第一步。”基于此,尼山圣境于2012年奠基,历经七年建设,将荒芜之地打造成年接待200万人次的文化地标。

由此,拈花湾文旅开启“轻资产输出”模式,带着文化解读能力、产品转换能力、项目运营能力三大法宝走向全国:

在山东尼山,拈花湾文旅通过数字剧场、沉浸礼仪等创新形式,让“仁义礼智信”走出典籍,化为可感可亲的生活体验;

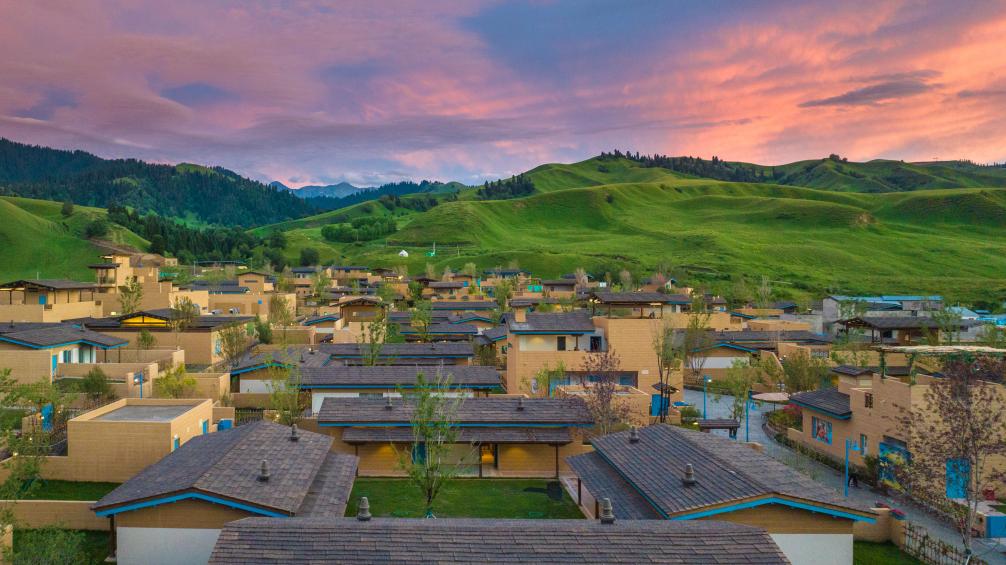

在新疆那拉提,草原文明与运营理念相融合,打造出哈茵赛民俗风情度假村,既保留游牧文化精髓,又赋予其现代度假功能,成为“文化润疆”的生动实践;

在无锡本土,二泉映月化作沉浸式音乐体验,吴地侠义精神融入实景演艺,陶式生活通过手作工坊重现,让地方文脉真正“活”在当下。

从浙江台州葭沚老街的城市更新,到山东烟台朝阳街的红酒文化深耕,从崆峒胜境神仙文化探寻,到四川三星堆的古蜀文脉挖掘,拈花湾文旅不断探索“创造性转化、创新性表达”的新路径,不停开启“新地图”。

“让静态遗产变动态生活,把地方文化转成游客愿意买单的体验。这是拈花湾文旅跨越地域的核心竞争力。”吴国平说,此举不仅是对传统文化的致敬,更是为当代人创造可感知、可共鸣、可传承的文化风景。

深耕沃土:文旅赋能的民生温度

一棵大树的繁茂,源于其扎根沃土的深度,支撑着拈花湾文旅从无锡马山的阡陌乡野,到走向全国的文旅地标。

“我们始终坚信,真正的文旅项目要实现商业价值与社会价值的双赢。不能只关注项目财务报表,而要综合考量它能否成为一个区域经济发展的催化剂、产业协同发展的粘合剂、城市形象提升的助推器、人民美好生活的新载体。”吴国平说。

造一片美景是路径,富一方百姓才是根本。这份初心,在具体的实践中转化为实实在在的民生温度。

在无锡马山,曾经偏居一隅的乡村,如今已成为年接待超1300万人次的旅游目的地。文旅产业带动直接和间接就业超万人次。连当地的杨梅也借旅游东风,单价和年销量取得了巨大突破,真正实现了“绿叶变金叶”。

这份民生温度,传递到尼山。昔日鲁源贫困村,因尼山圣境蜕变为“乡村振兴齐鲁样板省级示范区”,项目带来近1500个就业岗位,村民年人均收入有了较大提升。

跨越山河,传递到新疆。2021年,在江苏省援伊指挥部的引荐下,那拉提·拈花湾项目落地哈茵赛。如今,这里的400余名员工中,九成以上是当地少数民族同胞,为东西部协作写下新的注脚。

展望未来,吴国平表示:“下一个十年,我们还是要继续做坚定的‘播种者’,为中国式现代化培育更多有温度、能共富的文旅样本。”

深耕沃土,方能枝繁叶茂。这份与时代同频、与民生共振的担当,正是文旅赋能经济社会发展最动人的篇章。(完)