近日,江苏省教育厅“教育强省建设百校行”集中采访活动走进苏州,探访苏州职业技术大学、苏州高等职业技术学校、苏州农业职业技术学院、苏州旅游职业学院等4所院校。从无人机操作的实训场到田间地头的科研圃,从大师工匠的工作室到企业的实训车间,苏州职业教育将专业对接产业、课堂联通职场,实现职业教育与产业发展需求的精准衔接,为区域经济高质量发展蓄势赋能。

苏州职业技术大学:培养智能制造的技能“尖兵”

产教融合融而不合、校企合作不深不实,是职业教育高质量发展的“堵点”。作为苏州市首所公办职业本科院校,苏州职业技术大学以国家级产教联合体为关键抓手,通过校企协同人才培养的创新实践,破局职教痛点。

“入学两个月,专业课的实战化教学、到企业参加认知实习,都让我们对行业有了深入的了解。”苏州职业技术大学第一届职业本科生颜亦怡的真切体验,正是学校育人特色的体现。该校牵头组建了国家级“机器人与智能制造市域产教联合体”,把企业的真实岗位标准、真实生产项目和行业认证证书,转换成了教学中的“标准池、项目池、证书池”,从源头打通“学”与“用”的壁垒。

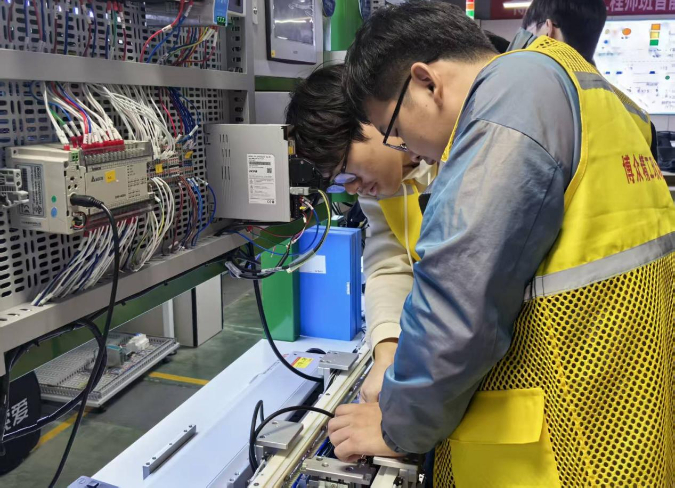

“过去是老师讲、学生听,现在是‘教师+工程师’混编教学。我们有很多来自企业的产业教授,他们会直接把企业的项目任务书带到课堂;学校的老师也会定期到亨通集团、汇川技术等企业跟岗锻炼,把最新的技术动态带回来。”苏州职业技术大学教务处副处长吴尘介绍。

教学方法革新的成效,最终体现在学生的职场竞争力上。苏州职业技术大学毕业生沈磊,如今已在苏州汇川技术有限公司工作5年,目前是高级拓展工程师。“在学校期间不仅学过与汇川技术相关的理论课程,还接触过企业产品,少走了适应期的弯路,工作后上手特别快。”沈磊说。

截至目前,苏州职业技术大学已经与行业龙头企业共建了36个产业学院、建成了387个校外实训基地,并且拥有国家级的产教融合实践中心。“可以说,我们的校园边界已经延伸到了工厂车间和创新一线,为学生构建了一个无处不在的‘大课堂’。”苏州职业技术大学党委书记温贻芳表示,学校通过联合体已经为苏州机器人产业输送了8000多名技术技能人才。这种“产业需求牵引教学、教学成果反哺产业”的良性循环,助推学校成为苏州乃至长三角智能制造产业的高端技能人才供给站。

苏州高等职业技术学校:为低空经济培育“飞手”

“嗡——”苏州高等职业技术学校内,黑色与白色的“无人机足球”在低空灵活穿梭,2022级学生何文杰微调摇杆躲避“防守”、精准“射门”,备战无人机足球赛。一旁,还有同学在进行无人机电力巡检仿真训练、无人机农业植保仿真训练、无人机维修定损训练等。

低空经济是培育发展新动能的重要方向。苏州高等职业技术学校自2019年启动无人机专业前瞻布局,构建了中高职贯通与五年一贯制并行的双轨培养体系,重点打造高水平双师型教学团队,同步建成集装调检修、虚拟仿真、室内飞行训练于一体的现代化实训基地,并建成无人机文化展厅,全景呈现专业建设与“岗课赛证”综合育人成果。

“2025年,我们无人机应用技术专业首批5年制招生30人,围绕培养方案,学校设置了很多培养路径,除了实训课程,也融入了最新的技术应用和行业应用。”电子工程系主任田小强表示。

该校还与企业合作开发“基于无人机巡检的智慧校园安防平台”,实现了多功能载荷集成与智能化巡检管理;与航空相关企业达成战略合作,共建“无人机技能指导站”,并联合苏州城市学院等单位共同发起成立“苏州市无人机应用行业产教融合共同体”,推动低空经济领域人才培养与技术创新的深度融合。

苏州农业职业技术学院:助力学生“接地气”成长

农业职业院校担负着乡村振兴人才培养的重任。苏州农业职业技术学院着力打造园艺职业教育开拓者、苏州园林技艺传承者、智慧农业建设领跑者、国际职业农民培育输出探路者、江南农耕文化弘扬者“五张名片”,逐步形成了具有苏农特色的发展路径。

在相城校区的智能化数字植物工厂里,生菜在无土栽培系统中享受智能环境控制技术的“精准呵护”。这里既是教学基地,也是绿色农业技术的“试验田”。园艺科技学院教授陈素娟介绍,智能数字植物工厂是一座集科研、教学与生产于一体的现代化农业设施空间,有现代化的玻璃温室1万平方米,植物工厂采用先进的无土栽培技术,配备智能化环境控制系统,致力于推动高效、绿色、可持续的农业生产模式。

不远处的稻田间,“95后”毕业生周进超操控植保无人机洒药的身影格外亮眼。2019年毕业后,周进超选择回乡创业,利用植保无人机,大大提高农田管理的效率和精准度,一个人即可完成近800亩地的作业量。如今,周进超还反哺母校,为学弟学妹们讲授无人机相关知识,让他们了解、接触新型农业产业。

“在人才培养过程中,我们将坚持把课堂搬到田间地头,让学生在实践中知农事、体农情、懂农民,培养德技并修的高素质农业技术技能人才。”苏州农业职业技术学院党委书记苏士利表示。

苏州旅游职业学院:在文化浸润中涵养职业素养

廊桥碧波、流水潺潺,走进苏州旅游职业学院,仿佛置身江南画卷。学校将江南文化的雅致基因融入育人全过程,凝练出“苏工雅作、苏味雅宴、苏艺雅韵、苏园雅游”的“四雅”文化IP,让学生在文化浸润中涵养职业素养。

在苏帮菜传习中心复刻非遗风味;在餐厅实训室领悟待客之道;在旅游、园林技术实训中感悟苏园意境,构建苏式审美;在非遗大师工作室、工作坊中淬炼技艺,树立文化自信……秉持“课堂即职场、教学即生产”理念,学校依托百余个校内外实景化实训基地及国家级、省级示范基地,构建文旅全产业链教学生态,服务苏州“世界级旅游目的地”建设,实现人才培养与产业需求无缝对接。

学校将非遗“基因”植入职业教育的“细胞”,以“一室一坊”的运作模式,构建苏扇、核雕、缂丝等5项非遗课程。“我们通过‘非遗传承人+专业教师’双导师培养模式,打造非遗技艺在传承中创新、在创新中发展的育人路径。”该校艺术系主任秦海锋介绍。

“学校将通过特色课程体系构建完善专业教学,推动文旅、农旅、体旅、商旅业态融合,覆盖产业链、提升学生专业水平,助力苏州文旅产业特色化发展。”苏州旅游职业学院校长刘泓表示。(李南丹)