9月29日,由新华社中国经济信息社研究编制的《水晶产业高质量发展报告(2025)————基于“世界水晶之都”东海的实践观察》(以下简称《报告》)在东海国际水晶矿物宝石博览会开幕式上正式发布。《报告》认为,随着全球矿物晶体市场和珠宝市场活跃度不断提升,水晶制品以其价格合理且易于购买的特征,正成为珠宝类产品的新增长极。其中,东海县凭借五个维度的创新,成为水晶产业高质量发展的典型样本。

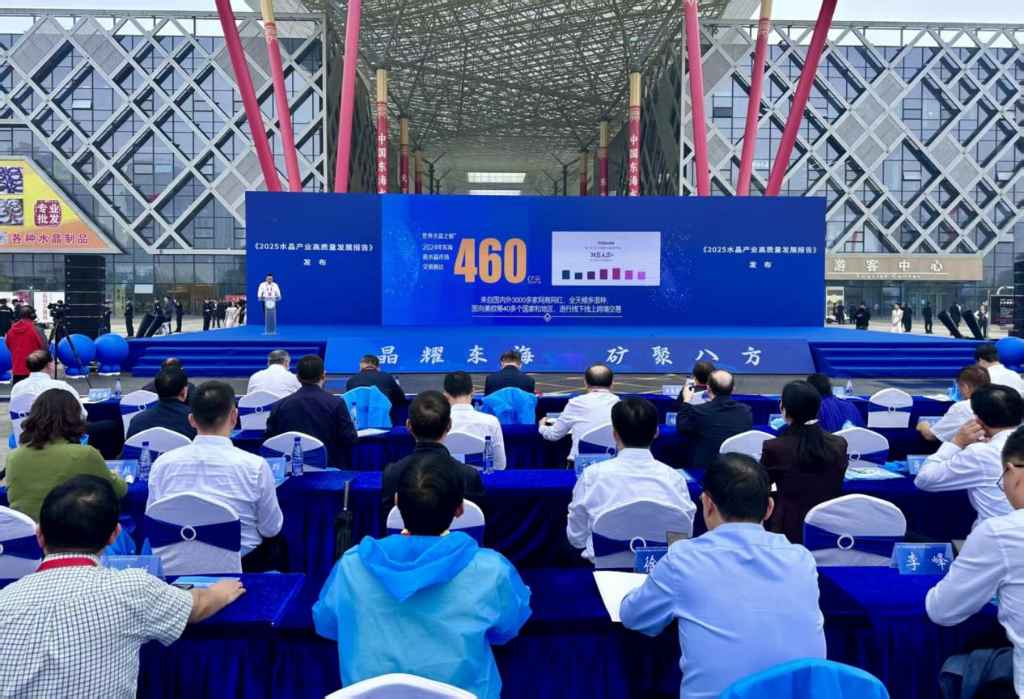

(图为发布现场)

全球市场扩张:多因素共振放大商业价值

《报告》显示,当前,我国水晶产业已形成以天然水晶资源为核心,贯穿开采、设计、加工与消费的全链条。在全球供应链整合与跨境电商发展推动下,水晶产业链现代化稳步提速,从开采到终端消费的运转效率显著提升。

(图为东海国际水晶矿物宝石博览会现场)

以东海县为例,作为“世界水晶之都”,全球只要有水晶的地方,就有东海人的身影,东海县的水晶企业积极布局海外矿源,形成了约1万人的海外淘晶大军,足迹遍布巴西、乌拉圭、马达加斯加、赞比亚等近百个国家和地区,水晶原石从全球各地汇聚到东海,再经过加工销往全球,形成了庞大的“全球淘晶”网络。

与此同时,疗愈经济、悦己消费等的兴起,借助社交媒体的强大传播力,持续引爆舆论场与消费场,既完成消费转向,也反哺水晶供应链,推动水晶制品从“功能单品”转向“场景定制”,成功开拓了广阔的年轻消费市场。

《报告》对国内网络空间中涉及水晶的信息大数据进行抓取分析,发现信息主题集中在市场交易规模、跨境平台发展、原材料市场、市场监管等方面,其中,东海县是第一地域热词。舆论场对东海水晶的关注,覆盖市场规模、政策布局(支持)、商业模式、人才培育、水晶文化、富民强县等多个领域。

以东海为范本:一条水晶链“串”起三十万人

2016年,世界手工艺理事会授予东海县“世界水晶之都”铭牌,标志着东海水晶产业正式步入全球化视野。2024年,东海县水晶市场交易额达到460亿元,带动30多万人创业就业,成为推动东海地方经济发展的重要支柱。

《报告》认为,东海县以水晶资源为天然依托,市场建设为首要任务、品牌打造为抓手、文化赋能为路径、开放引领为动力,推动水晶产业高质量发展。而这一发展的关键在于创新,体现为五个方面:

一是技术和产品创新。自设立水晶市场以来,东海县以技术工艺创新和产品发展为突破口,推动产业逐步迈向中高端,实现水晶产品从“论斤卖原料”到“按克售科技”的价值跃升。2019年,东海县敏锐捕捉手工穿戴甲市场机遇,目前已形成“设计、生产、销售”完整产业链,培育穿戴甲创业团队200多家,带动5万多人就业,实现销售额80亿元。

二是品牌和渠道创新。东海县通过打造品牌矩阵赢得竞争优势,先后申报“东海水晶”国家地理标志保护产品、“世界水晶之都”等国际性品牌,实现从零散的水晶市场向全球最大的天然水晶集散地和水晶交易中心的蝶变与跃升。与此同时,抢抓“互联网+”发展机遇,构建线上销售矩阵,大力推动水晶产业“走出去”。2024年,全县电商经营主体达到4万多家,电商交易额达320亿元。

三是文化创新。东海县致力于水晶雕刻非遗文化创造性转化、创新性发展,全面提升水晶产品展示、交易和收藏价值。自2018年起,高标准规划建设东海水晶文化旅游集聚区,精心打造10多条水晶文化旅游精品线路,涵盖水晶文化精品游、水晶温泉康养游等,每年吸引近千万游客前往东海体验水晶文旅特色场景。

四是人才创新。东海县围绕“产业链”锻造“人才链”,通过产教融合做大人才规模,坚持以师带徒,教学相长,逐步形成一支12000多名的专业雕刻师队伍,构建起老中青结合、线下线上互补的水晶人才梯队。

五是治理创新。市场的繁荣离不开完善的监管体系和一流的治理生态。东海县成立县级领导小组,并由东海水晶产业发展集团负责市场相关工作,率先在水晶行业推广使用电子诚信标签,建立产品溯源体系。同时,强化版权保护与交易机制,2009年,东海设知识产权工作站,2024年已形成30亿版权交易规模。

挑战与建议:五策发力破解行业共性问题

《报告》分析,当前我国水晶产业仍面临一些共性问题和挑战,如储量与珠宝“稀缺”逻辑相背离、原料供给受限,产业链层级偏低,标准建设有待完善,税制与新业态适配滞后、跨境贸易链路不稳定,文化赋能的深度与广度不足等问题亟待解决。

针对这些共性问题,《报告》提出一系列针对性建议。一是突破“原料导向”思维,系统化提升品类设计能力;二是围绕标准化、规范化、绿色化塑造行业可信体系;三是强化品牌塑造,建立“文化符号+精准渠道”认知体系;四是逐步规范税收征管模式,争取跨境相关政策支持;五是强化“工艺+”复合技能,培养跨界应用型人才。(吴琼 沈杨子)