编者按

科技成果转化是将科学技术转变为现实生产力的重要途径。科学研究的“好种子”如何长出产业发展的“金果子”,科技创新这一“关键变量”如何顺利转化为新质生产力的“最大增量”?

从今天起,新华日报·交汇点新闻将聚焦江苏科创领域一批具有“科学家”和“企业家”双重身份的“跨界者”。他们成功实现了从科学家到企业家的“变形”,而双重身份的加持更使他们有别于普通的科研工作者或者企业领头人。这种蜕变,这种跨界和融合的过程,正是打通科研成果转化“最后一公里”的真实写照,也是江苏“在推动科技创新和产业创新融合上打头阵”的生动案例。

“一棵大豆16层荚!预计每公顷产量超10000斤!”9月26日,在黑龙江省佳木斯市桦川县江川农场的60多公顷的大豆田里,种植户马华斌在农技人员的指导下查看大豆预测产数据,而此前他的大豆每公顷产量只有7000斤,增产的密钥就在于使用了含聚谷氨酸的微生物制剂。目前,该制剂已在黑龙江省1000万亩大豆田中得到应用,预计可带来约50亿元的增收。放眼全国,聚谷氨酸制剂每年已服务农田1亿亩次,因此被业内誉为中国农业的“增产芯片”。

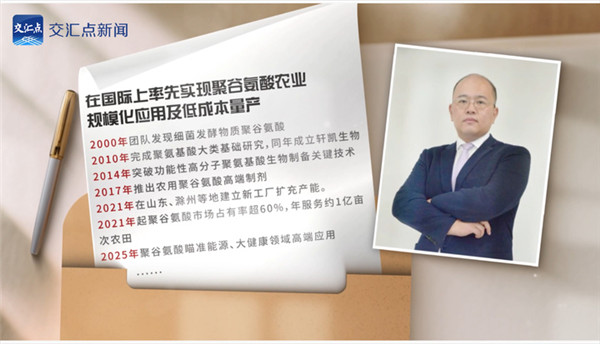

将聚谷氨酸从实验室推向产业化的,正是南京轩凯生物科技股份有限公司(以下简称:轩凯生物)联合创始人、董事长兼总经理冯小海,他与团队在国际上首次揭示了聚谷氨酸的农业作用机理,并实现了其低成本生产应用。

意外发现:聚谷氨酸能提升农作物产量

聚谷氨酸是一种黏性高分子生物聚合物,兼具生物活性、安全无毒、可全降解等优势。在轩凯生物研发实验室里,记者看到,一个个透明的瓶瓶罐罐立在桌上,罐内淡黄色的液体正不断冒着细密的泡泡,这是菌种在适宜的环境中努力生长繁殖。经过一系列复杂的发酵过程,聚谷氨酸就像织毛衣一样被制备出来。

这样的发酵场景,冯小海已经守了20多年。2003年,在南京工业大学刚读大三的冯小海被徐虹教授带进了门,开始从事微生物相关研究。

“当时很多人在研究聚谷氨酸,有医药、食品赛道的,但农业赛道是个空白。”徐虹教授回忆说,在实验室里,团队发现聚谷氨酸的结构特殊,与能促进植物生长的聚天门冬氨酸结构类似。既然结构类似,那二者在农业上的作用机理是否也类似?冯小海在徐虹教授的带领下开启聚谷氨酸的相关研究。团队在国际上首次将聚谷氨酸作为肥料增效剂,应用于多种作物的生长过程。

“我们采用国际通用的三级生测法,先在一级实验室里做小盆栽,再在田间做二级小区划片试验,对小麦、水稻等不同作物进行添加验证,结果发现添加聚谷氨酸后增产效果显著。”冯小海回忆说,看到成效后团队迅速将聚谷氨酸机理验证扩大到三级大田,历经5年试验最终得出结论:聚谷氨酸可以增加作物产量4.7%~15.9%,提高肥料利用率10.2%~14.0%,经济和社会意义重大。时任南京工业大学校长欧阳平凯院士判断“聚谷氨酸具有广阔的应用价值”。

在成功验证聚谷氨酸在农业领域的有效性后,2009年,冯小海和团队启动了聚氨基酸产业化研究。

然而,产业化之路面临严峻挑战。聚谷氨酸的分子代谢调控极为复杂,当时的技术很难实现规模化生产。为此,冯小海团队采用同位素示踪法和代谢组学技术,构建了聚氨基酸的精准代谢网络。“我们在国际上首次发现聚氨基酸菌同时存在聚合酶和降解酶这一特有现象,”冯小海解释道,“基于此,团队率先完成了聚赖氨酸菌的基因组测序,解析了两个关键酶的基因信息与功能。这如同找到了调控生产的‘密码’,为后续突破奠定了基础。”

2014年,冯小海团队凭借“功能性高分子聚氨基酸生物制备关键技术与产业化应用”项目,荣获国家技术发明奖二等奖。

三次转向:在绝境中蹚出活路

2010年,聚氨基酸的原创基础研究告一段落,相关技术具备产业化潜力。“当时我们将聚氨基酸制备技术直接转让给企业,然而对方并未着力推广。”这让冯小海意识到,要让研究成果真正落地,自主推动产业化势在必行。

于是,在院士、教授团队支持下,他与几位老师共同出资30万元成立轩凯生物,以高校科研人员为核心力量的创业公司应运而生。

然而,这条创业之路历经三次重大挫折。

创业初期,冯小海团队有两个产业化方向:聚谷氨酸和聚赖氨酸。他们首先选择了前景更明朗的聚赖氨酸,相比聚谷氨酸,聚赖氨酸作为保鲜剂效果出众,能延长冷鲜肉、包子馒头等的鲜度。

但命运的玩笑来得猝不及防。2011年上半年,当产品开始推向市场时,冯小海和团队才发现,聚赖氨酸尚未列入国内食品添加剂目录,已经制备出来的成品聚赖氨酸不能作为消费品出售,前期投入的数百万元研发费用打了水漂。

绝境中,团队将目光转向聚谷氨酸,最初瞄准日化领域,作为面膜原料。“既然聚谷氨酸和聚赖氨酸是一样的发酵路径,设备兼容性又高,何不改装生产线,重新开发新产品!”说干就干,冯小海和团队立刻调整分离设备,尝试新工艺,仅1个月时间,就成功制备出日化级聚谷氨酸并上市销售。

但这仅仅算是解了燃眉之急,日化级聚谷氨酸市场容量较小,年销售额只有几百万元且增长缓慢,难以支撑公司规模化发展。彼时已经带着超50人团队的冯小海不得不思考如何转型求生存。

恰在此时,冯小海突然想起聚谷氨酸在农业领域的应用。在反复梳理现有技术储备和市场可能性时,冯小海意识到,农业市场体量庞大且需求稳定,而聚谷氨酸的特性恰好能契合化肥领域对增效、环保的升级需求,它既能提高肥料利用率,减少养分流失,又能改善土壤结构。经过深思熟虑,他带领团队转向化肥用聚谷氨酸原料生产。

但开拓市场的艰难远超预期。那段日子里,冯小海自己跑市场推广聚谷氨酸,坐飞机坐火车坐大巴,带着样品跑遍山东、河南的化肥厂,对方经常把他们当成骗子。“但冯老师从来没有放弃过,每次被拒绝后,他都会认真分析原因,调整推广策略。他那种不达目的不罢休的精神,让我非常佩服。”冯小海的师弟、南京轩凯生物科技股份有限公司副总经理许宗奇说。

转机出现在2011年下半年。一家企业主动找上门来与轩凯生物签下了三年独家供货协议。“这个协议对我们来说太重要了,它不仅带来了现金流,让公司能够继续运转,更重要的是,给了我们极大的信心。”冯小海说,有了资金支持,团队不断创新突破打开市场。随着云天化、新洋丰等农资大厂陆续抛来橄榄枝,轩凯生物的聚谷氨酸销量以每年300%的速度增长。

2016年,化肥原料生产与销售渐入佳境。与导师徐虹教授、欧阳平凯院士的一次深入对话让冯小海有了新思路。“徐老师说做农业原料相对容易,做产品进入市场才是考验企业的‘试金石’;欧阳老师也鼓励我要做制剂产品形成市场竞争力。”在老师的点拨下,冯小海团队从生产化肥原料转向农业制剂深加工。2017年,公司启动聚谷氨酸深加工农业制剂的研究与开发,形成了可直接上市出售的产品,并组建自有销售团队,构建起完整的产业链条。

目前,在全球聚谷氨酸制备技术研究领域,中国处于领先地位,轩凯生物已建成产能10万吨级生产线,发酵容量1500立方,年自产聚谷氨酸及制剂超8万吨。中国生物发酵协会2024年统计的数据显示,轩凯生物在我国聚谷氨酸细分行业中排名第一,市场占有率超60%,每年服务1亿亩次农田,是全球最大的聚谷氨酸供应商。

毅然转身:离开讲台全身心掌舵企业

“2018年7月,我获得了江苏省委组织部、人才办等部门颁发的‘江苏省科技企业家’称号。我知道,有些路一旦认定了,就必须坚定地走下去。”

这时轩凯生物已经在聚谷氨酸领域崭露头角,企业的规模和业务都在不断扩张。“公司有近200名员工,我作为联合创始人,身上的责任越来越重,要兼顾学校的教学科研和企业的运营管理,实在有些力不从心。”冯小海坦言,只有全身心投入企业,才能让轩凯生物有更大的发展。2020年8月,冯小海做出了辞去学校所有职务的决定。

从讲台到企业,冯小海更加注重基础研究和创新产品研发。“早年吃过不重视研发的亏,研发跟不上,企业在市场根本站不住脚。现在我们高管团队基本都是硕士、博士,且均为技术出身,整个公司研发人员占比超15%。”他说,企业在研发投入上从不吝啬,每年会把营收的6%~8%投入研发,年度研发投入稳定在2000万元以上。

在研发方向上,冯小海时刻保持清醒,认为企业不能陷入“为创新而创新”的误区。“研发要跟着市场走,客户需求、市场缺口就是我们的‘指挥棒’。”他举例说,老农业板块曾因品类单一受限,结合市场反馈拓展新品类后,销量显著提升。同时,危机感是研发突破的重要驱动力。“我常跟团队说,你不迭代,别人就会迭代,只有快人一步,才能不被淘汰。像微生物研发、生物活性物开发,我们从不敢停,研究院设了生物合成、生物分离等4个中心并行推进不同方向,就是为了在技术上保持领先。”

冯小海的工作节奏愈发紧凑,为新工厂的投产奔波于各地。2021年和2022年,轩凯生物科技(山东)有限公司和轩凯生物科技(滁州)有限公司分别落地运营,不断提升企业产能。

不仅如此,冯小海全职转入企业后,轩凯生物各项专利授权新增72项,科技成果源源不断转化为支撑国家粮食安全的“绿色养分”。利用聚谷氨酸在医药、食品、环保及日化等领域的独特优势,轩凯生物的业务范围也在不断延伸。

谈及未来的规划和展望,冯小海充满信心。“轩凯生物将继续立足绿色生物制造与合成生物学,持续拓展聚谷氨酸的应用场景,探索更多的可能性。同时,也会积极开拓国际市场,提升中国生物制造企业在全球的影响力。”

【记者手记】

三次转向背后的“进化论”

冯小海团队的三次转向,不仅是一家企业的成长史,更是科研工作者在科技创新与产业融合过程中自我进化的生动教材。

第一次转向,是“绝处逢生”的应变进化。当聚赖氨酸项目因政策限制遭遇重创时,团队快速转向技术路径相近的聚谷氨酸。这种在危机中寻找转机的敏锐,标志着科研工作者开始突破实验室的思维局限,学会在市场风浪中及时调整航向。

第二次转向,是“战略突围”的思维进化。面对日化市场的规模局限,团队果断转向农业领域。冯小海带队深入田间地头,用实际效果打开市场。这个过程让团队真正理解了什么是市场需求,什么是用户体验。科研人员开始学会用市场的语言说话,用用户的思维思考。

第三次转向,是“价值跃升”的格局进化。团队不再满足于原料供应商的角色,而是向产业链下游延伸,升级为综合解决方案提供者。这不仅实现了商业模式的创新,更是团队视野和格局的质的飞跃——从追求单一技术突破,到构建完整产业生态;从关注产品性能,到创造系统价值。

这三次转向,不是简单的业务调整,而是层层递进的能力升级——从应对危机的应变能力,到把握市场的洞察能力,最终提升至布局产业的战略能力。

冯小海的“进化历程”深刻揭示了:当代科技成果转化已经突破传统的“技术+资本”简单叠加模式,演进为一个需要持续迭代、深度对接市场的系统工程。2020年他辞去教职全职创业的决定,也是这一趋势的生动注脚,标志着产学研融合正在经历从“松散合作”到“深度绑定”的范式转变,科研人员正从创新的“供给端”走向市场的“需求端”,成为连接实验室与产业化的重要桥梁。

【人物简介】

冯小海,南京工业大学食品与轻工学院原博士生导师、材料化学工程国家重点实验室原研究员,现任南京轩凯生物科技股份有限公司联合创始人、董事长兼总经理。

2003年开展聚谷氨酸研究,主要从事聚氨基酸型生物高分子制备及产业化研究,其团队研发的“功能性高分子聚氨基酸生物制备关键技术与产业化应用”项目获2014年国家技术发明奖二等奖。主持国家自然科学基金、国家“863”青年科学家专项、国家“863”重点项目子课题等科研项目;2020年获评江苏省有突出贡献中青年专家,国家创新创业领军人才;曾获中国专利银奖、江苏省科学技术一等奖、科技部创新人才称号等。(张宣 杨频萍)