一路西行,车窗外,天是澄澈靛蓝,地是无垠赭黄,直至一片“蔚蓝”撞入视野——库布齐沙漠上数百万块光伏板顺着沙丘弧度铺展。当色彩与自然激情碰撞,“能建之为”成为回应生态之问的铿锵声音,当“光伏蓝”重新定义“沙漠黄”,不仅改写了“沙进人退”的旧貌,更让绿色发展理念在沙海深处落地生根。

从2018年首入库布齐沙漠,到如今生态与产业共生的绿洲初现,中国能建建设者四载两赴沙海,在西行零碳路上,书写了生态修复与能源开发双向奔赴的传奇。

蒙西基地库布齐200万千瓦光伏治沙项目现场

光伏治沙1.0:骏马跃沙

2018年,中国能建江苏电建一公司新能源团队首入库布齐腹地。

新能源公司副总经理兼总工程师朱东洋至今仍记得初入沙海的场景,“一下车,头发里、耳朵里、嘴里全是沙,连衣服领口、袖口都被灌得满满当当,呼吸时都能尝到沙子的粗糙感。”

“沙进人退”之中能见度极低,但团队的目标却异常清晰:以电站建设为支点,撬动沙漠的生态修复。“也就是先治沙增绿,再实现产业反哺。”朱东洋语气坚定。

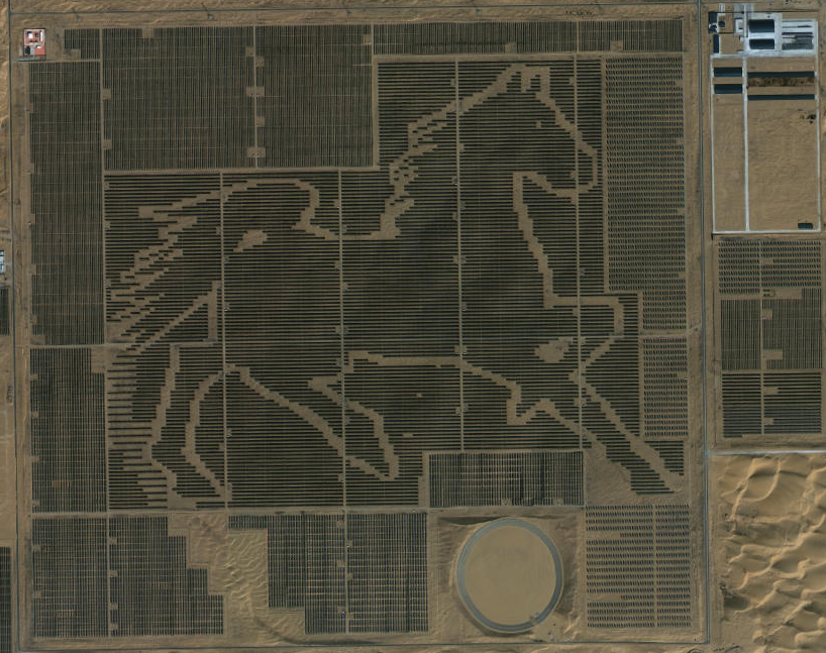

达拉特旗光伏发电应用领跑者基地“骏马”电站卫星图

“四级风就能把道路都埋咯,前一天刚修整好的施工路,转天就被流沙埋得只剩个轮廓。”时任项目经理的沈达成回忆道。一夜之间,光伏支架、螺丝螺帽便会被黄沙吞没,团队手持金属探测仪在沙地里“探宝”,一天能找回100多件材料。更棘手的是支架安装——作为国内较早尝试多元支架的沙漠光伏项目,“骏马”电站采用了当时国内最先进的光照追踪系统平单轴、斜单轴支架。

根据现场实际情况布局不同支架类型

“光照追踪支架能根据太阳角度自动调整朝向,日均发电量比固定支架提高约15%。”朱东洋指着支架介绍。彼时国内绝大多数光伏项目采用固定支架,跟踪支架应用极少,项目团队通过调研工艺、钻研方案,最终精准完成先进支架布置安装,让光伏板像“向日葵”般精准“追光”,在同等条件下捕捉更多太阳辐射,为后续行业应用树立了标杆。

治沙与建设同步推进,技术创新是破局关键。“骏马”电站采用林光互补立体化生态模式,让光伏板成为沙漠的“绿色铠甲”。“也就是板上高效发电,板下修复沙地,板间种植耐旱的黄芪、紫穗槐等作物,实现土地的综合利用,推动形成‘农、林、牧、光、游’多产业融合发展格局。”沈达成介绍道。

板间种植紫穗槐、黄芪等经济作物

如今,这座年发电量达40亿度的电站,融合发展已经取得初步成效。板间作物的根系紧紧锁住沙土,黄芩、黄芪等中草药成了村民手中增收的“绿宝贝”;年减排二氧化碳320万吨,相当于在沙漠里种下了1.7亿棵常青树,让绿意一年更比一年浓;“光伏羊”“光伏鸡”穿梭在板间,“光伏+”不断玩出新花样。

夕阳下的“骏马”电站

夕阳西下时,漫天霞光为百万块光伏板镀上鎏金,似沙海腾飞的骏马,又像大地织就的光毯。独特的视觉奇观轻易攫住观者,电站打造的“光能环沙漠乐园”年均接待游客超50万人次,形成“光伏+旅游”特色产业链。而早在2019年,它就以“全球最大光伏板图形电站”斩获吉尼斯世界纪录认证,收录进《中国骄傲》科技篇首,成为“中国智造”递向世界的绿色名片。

放眼远眺,“骏马”电站的轮廓早已和沙丘融成一幅新景——是能发电的“治沙屏障”,是能增收的“生态牧场”,也是能赏景的“打卡地”,清洁能源、生态修复、生态经济、文旅融合在沙地上织成了一张网。曾经的荒芜之地,如今草木渐盛、生机涌动,像一道缓缓铺开的绿色长城,守护着可持续的未来。

光伏治沙2.0:沙海织绿

沙漠的风,总带着记忆的刻度。2022年,朱东洋再次来到库布齐,这次他的身份是江苏电建一公司蒙西基地库布齐200万千瓦光伏治沙项目负责人。

曾经稀疏的沙生植物,如今连成了片,沙蒿、沙棘的枝叶顺着光伏板的缝隙钻出,牧民们赶着羊群从板间经过;曾经需要反复清理流沙的施工便道变为宽阔大道,路边还立着“生态监测点”的标识牌。

库布齐沙漠沿途风景

“这次来,明显感觉更有底气了。”朱东洋笑着说,从四年前200兆瓦总容量、310瓦单块光伏板,到如今1200兆瓦总容量、625瓦单块板,这不仅是公司实力的跃升,更是国家科技发展的见证。“我们要打造全国单体规模最大的光伏治沙项目,更要建好自己的2.0版光伏治沙样板工程。”

蒙西基地库布齐200万千瓦光伏治沙项目

项目从一开始就确立了“高效、生态、循环”的核心定位,将光伏发电、沙漠生态治理与现代农牧业有机结合,按照“板上产绿电、板间长绿草、板下变绿洲”的思路,让生态修复的深度和广度再上一个台阶。

土壤改良是生态修复的关键一步。沙漠土壤贫瘠、保水能力差,耐旱植物的存活率也不高。为了让板下的土地真正变成“绿洲”,该项目采用“固沙换土”:将“红泥土+微生物发酵有机肥+新型土壤改良剂”按比例混合,铺在砂层表面,形成一层富含有机质的“新土壤”。这种混合土壤不仅能提高保水保肥能力,还能促进微生物活动,为植物生长创造良好条件。

板间绿植

“为了让生态治理又快又好,项目引入了智能化技术。”库布齐项目另一位负责人朱乔生介绍,最直观的就是植被种植环节的无人机播种——“以前人工播种效率低,还容易踩坏脆弱的沙土,现在一架无人机一天能种300亩到500亩,效率是人工的20倍以上,播下去的种子也特别均匀,既省了力,又护了土。”

同步加强外围防护,在场区外围沙漠区域,利用杨树与花棒、羊柴混交播种的方式,规划建设碳汇林(防风林带),并在碳汇林区域,采用飞播草籽的方式,提高植被覆盖率,增强固沙效果,打造“光伏+优质牧草+碳汇林”示范区。

项目展示中心绿化

高效、成熟的治沙,离不开50000亩沙地上独特高效的管理密码。“项目最高峰期有3000名员工,人多面广,传统的管理方式在库布齐沙漠根本行不通”。朱乔生直言。

为破解这一难题,团队升级“骏马”经验,推出“网格化划分、模块化管理、标准化配备”机制,为庞大工程装上“精密齿轮”,统筹现场施工、生态修复进度。同时,项目部构建了信息化安全管理系统,员工完成三级安全教育后会生成专属“安全标签”,无人机每天沿着固定航线巡检,关键区域监控全覆盖并配置卫星电话。

板下种植西红柿等经济作物

当第一个光伏方阵在系统屏幕上亮起绿灯时,库布齐沙漠的风都染上了绿意。板下,翠绿灌木顺着沙垄蔓延,风拂过掀起层层绿浪,惊起群群沙雀;青红相间的西红柿缀在枝头,羽毛油亮的土鸡悠然踱步,一派自在鲜活。

板下“光伏鸡”

这座全国单体规模最大的光伏治沙项目,年均发电量约41亿千瓦时,可修复治理10万亩沙漠,年均减少向黄河输沙200万吨。风穿光伏板间隙而过,没了呛人沙粒,只剩草木清香与蔬果清甜,飘向远方村庄。昔日不毛之地,如今已成守护生态安全的“绿色屏障”、赋能乡村振兴的“绿色银行”、书写人沙和谐的“示范标杆”。

蒙西基地库布齐200万千瓦光伏治沙项目

遥遥能源之路上,中国能建江苏电建一公司不断激活“绿色动能”,拓展“绿色空间”,构建多元“新能源+”绿色发展模式。近年来,公司在光伏、风电、储能、氢能等领域多点突破,先后承建安徽绩溪高空风能项目、山东泰安压缩空气储能项目等多个重大工程,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,以推动产业落地和融合发展的切实作为,有力彰显了服务国家战略、引领行业变革的央企主力军作用。

沙海漫漫,绿意徐来。光伏矩阵在荒漠与草原间铺开壮阔画卷,清洁能源于戈壁与滩涂上点亮希望之光,西行的路还在延伸,零碳的故事仍在续写。此时此刻,中国能建建设者的汗水,已然化作绿色发展的硕果。这不仅是对生态文明的深刻诠释,更是对可持续发展道路的坚定践行,向世界展示着中国智慧的独特魅力。(郑彩霞)