暑期,南京师范大学文学院“‘智启文脉欣编韵,传薪云境焕童真’故事欣编”暑期社会实践团队,通过“社区启蒙—场馆浸润—机构深化”递进式文化育人链条,开展兼具实践性与创新性的“第二课堂”。当千年文脉遇上人工智能,当古籍经典邂逅数字技术,一场跨越时空的文化对话在社区课堂中生动上演。

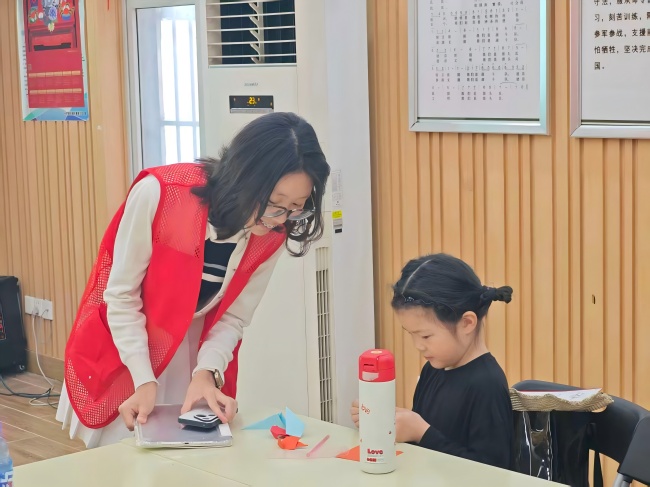

“智启文脉欣编韵,传薪云境焕童真”活动课堂留影

“文·枢”:墨韵溯源,经典启智

团队践行“理论浸润+实践躬行”的双线模式,形成“文化+志愿”增益效应。7月,团队开展“出新推陈,版心涵深”活动,课堂聚焦“古籍—现代—未来”的演进脉络,为“何以中国”的时代命题写下青春答卷。同期,龙蟠里社区开展“历经山海,神创奇寰”活动,用故事性焕活文化根脉。

“出新推陈,版心涵深”活动课堂留影

构建分层分类的数字素养教育体系,多学科融会协同促进“文化再生产”。团队举办“文博流转,华夏深处”活动,开展主题立体阅读、推出沉浸式剧本演绎,让文物能“说”会“动”。龙蟠里社区“龙睛破暗,文护童心”活动,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的非遗、书写在古籍里的文字都“活”起来。

课堂上,孩子们举手发言。

贯通古今,知行合一;以文塑旅,以旅彰文。团队开展“霞晖映世,客行九洲”文化课堂,引领少年儿童在行走中赓续“读万卷书,行万里路”的中华基因;更与南京市规划建设展览馆联动召开“指上文都漫旅,云中金陵新章”活动,以南京文旅地图为线索、文化地标为载体,讲好文学经典、关注当代表达、赋能媒介融合。

团队成员引导社区儿童进行绘制

“指上文都漫旅,云中金陵新章”活动课堂留影

“文·脉”:诗画江南,古韵流芳

秉持“用故事才能打动人”的理念,团队开展“藏珠吐月,诗悬星河”文艺课堂,引领儿童穿梭于民俗文化的长廊。龙蟠里社区“光影史诗,金陵雅音”、“影话千秋,尺素传情”活动通过沉浸式体验、创意表达等方式,让孩子们在诗与画、光与影中穿梭,实现从文学经典、情景演绎到故事创编的蝶变。

“藏珠吐月,诗悬星河”课堂合影

“光影史诗,金陵雅音”课堂合影

经典从来不是凝固的过去,而是流动在当下的活水,青年学子正是让这汪“水韵”跨越时空、奔涌向前的新一代守护者与创造者。南湾营社区“杏花疏影里,水韵江南好”活动让平仄格律间的江南书卷,化作看得见、摸得着的江南风景。团队坚持“教育活动生活化、生活活动游戏化”课程理念,创设基于儿童视角的故事“欣”编,为构建“日用而不觉”的文化传承生态注入汩汩清泉。

“杏花疏影里,水韵江南好”趣味课堂合影

“文·码”:科文交融,智探万象

为探索“1+N”多元模式,龙蟠里社区“小故事,大道理”主题活动融通叙事互动、情境演绎于一体,在横向拓展故事想象、纵向深挖哲理内涵的过程中,让青少年儿童既做聆听者,更做创作者。团队不断深化“校社融合”智育模式,推动科普教育多维度落地开花。苏州路社区“光启视觉,色生感知”系列活动让文化的薪火借科技传扬,引导青少年在探寻世界奥秘的同时提升跨学科素养。

孩子们在“寓言与童话:小故事,大道理”课堂上情境演绎。

孩子们在“寓言与童话:小故事,大道理”课堂上情境演绎。

趣味课堂中互动问答环节

从社区启蒙到场馆浸润,从场馆浸润到机构深化,“故事欣编”实践团的脚步从未停歇。团队运用新媒体、大数据、人工智能等数字技术,赋能中华优秀传统文化的时代价值,重新定义“故事”和“经典”的边界,体现南师文院学子在服务社会、传播文化中的责任担当。实践活动启动后,智能教育创新理念与教学实践获社区、学校、家长一致认可,影响力持续扩大,成果广泛传播,形成优秀示范效应,奠定后续发展推广基础。

“故事欣编”实践团队与孩子们合影

未来,“故事欣编”实践团将继续秉持数字赋能、文化育人的理念,用专业与热爱将经典故事讲得更深、更远、更动人,让文化教育资源惠及更广群体,为建设中华民族现代文明贡献青春力量。(南京师范大学文学院“故事欣编”实践团)