随着大数据、云计算,新媒体技术的普及发展,文博展览呈现新的特点,展览内容积极上云,跨越时空,飞跃国度,传统文化插上了科技的翅膀。

早在2020年,有研究者给出定义。所谓“云展览”,是指在互联网环境下,通过资源集成和服务共享的方式向公众传播文物数字化信息及相关知识图谱的信息服务系统。如今5年过去了,以“云展览”为代表的线上展览形态不断推陈出新,精彩纷呈,俨然成为当下博物馆展览建设与传播的一个新增长极和发力点。

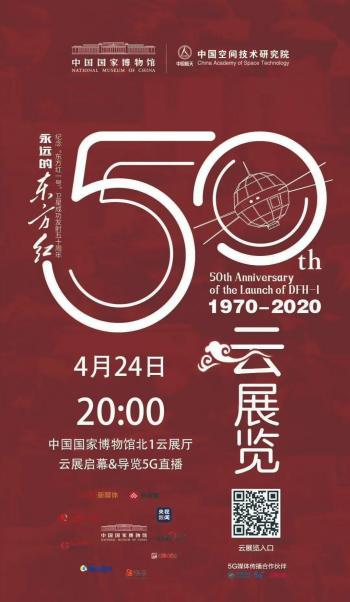

“永远的东方红——纪念‘东方红一号’ 卫星成功发射五十周年云展览”海报 (图片来自国家博物馆微信公号)

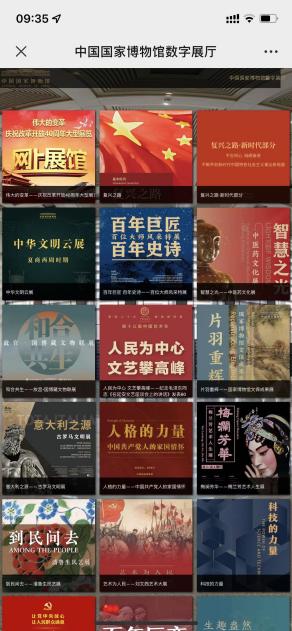

中国国家博物馆数字展厅列表(图片来自国家博物馆微信公号)

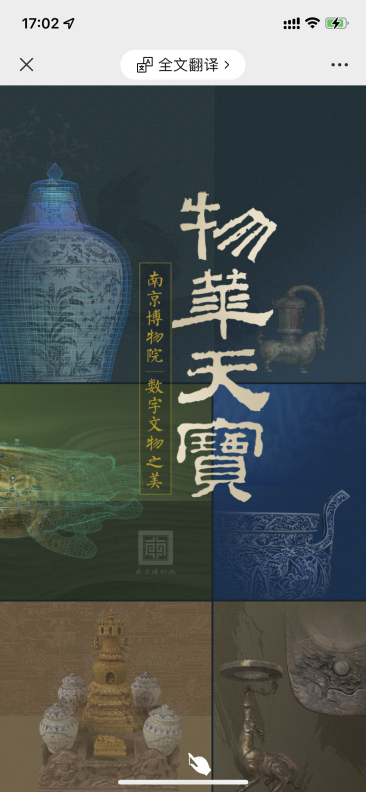

南京博物院数字文物(图片来自南京博物院微信公号)

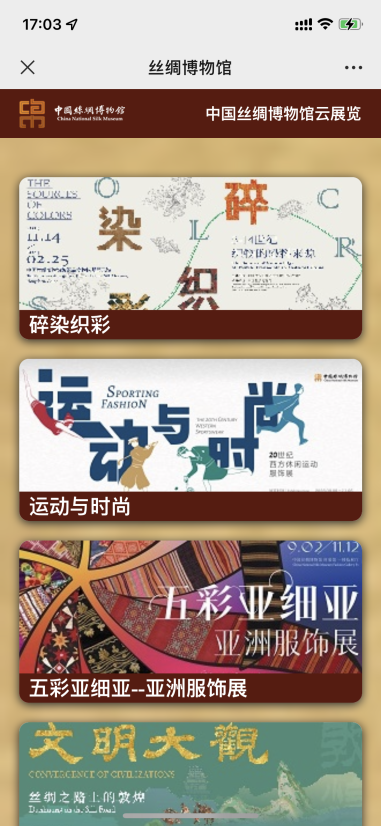

中国丝绸博物馆云展览(图片来自中国丝绸博物馆微信公号)

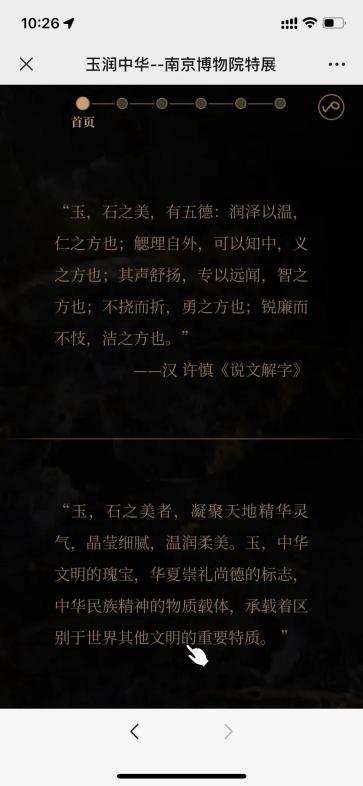

浙江省博物馆数字展览(图片来自浙江省博物馆微信公号)

杭州博物馆数字展览(图片来自杭州博物馆微信公号)

线上展览,机遇促成

2020年1月,国家文物局指出:“鼓励各地文物博物馆机构因地制宜开展线上展览展示工作,鼓励利用已有文博数字资源酌情推出网上展览,向社会公众提供安全便捷的在线服务。”紧接着,中国文物报社发出《关于向“博物馆网上展览平台”提供网上展览内容资源的倡议书》,分批向公众推出网上展览。一时间,“云观展”“云看展”“云逛展”等词被越来越多人熟知,并受到认可。

2020年4月,商务部办公厅发布《关于创新展会服务模式 培育展览业发展新动能有关工作的通知》积极打造线上展会新平台。推进展会业态创新,积极引导、动员和扶持企业举办线上展会,充分运用5G、VR/AR、大数据等现代信息技术手段,举办“云展览”,开展“云展示”“云对接”“云洽谈”“云签约”,提升展示、宣传、洽谈等效果。

线下展览通过“云展览”的形式触达观众,“云展览”迎来了爆发期。让展览尽快“上云”,让文物走上“云展线”,是文博人面对新冠疫情的紧迫之举。这个时期的云展览的主要特点:对线下展览的忠实复刻,无策展逻辑统筹的图片展示等。

云端赋能,让展览高质量发展

在“云展览”虚拟空间中,借助VR虚拟现实、三维全景虚拟现实、三维网页引擎等数字技术的帮助,“云展览”提升了博物馆数字可视化能力,同时兼容视频、声音、动图、PDF、PPT、H5页面、网页链接等多种类型的媒介,博物馆的观众和策展人的身份可转换,观众可参与“云展览”的互动和编辑。策展人可以为每一件展品增加一系列深度阐释和互动演绎:观众也能围绕这件展品留言讨论,展开对话交流与思想碰撞,从而,以往被动的观展过程,变成了可互动变流、能不断生长与更新的文化实践过程。有的博物馆还通过线上展览与社会力量跨界合作,“直播”、“云春游”、“新春文化展”等活动拓宽了博物馆自我宣传的渠道。

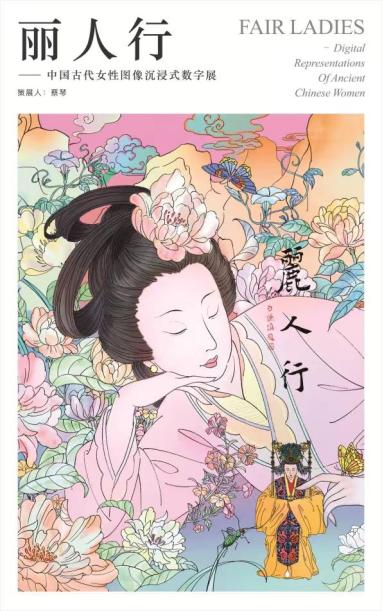

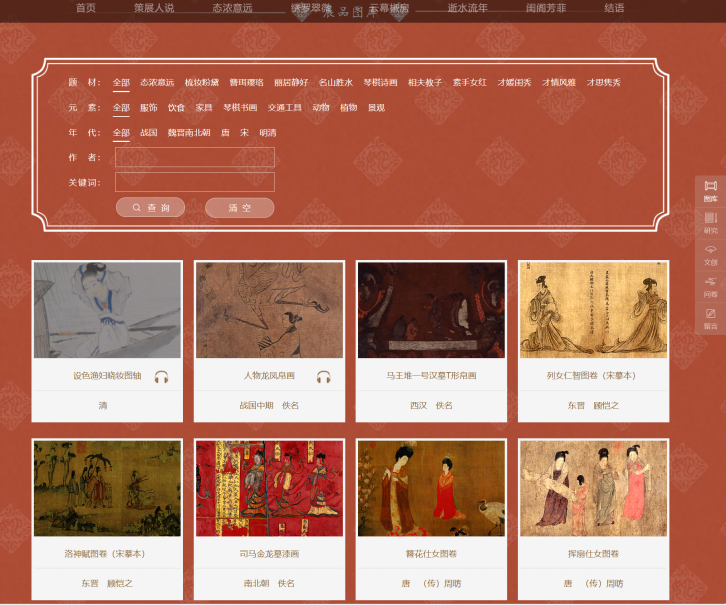

在对“云展览”的努力探索中,浙江省博物馆推出的“丽人行——中国古代女性图像云展览”引起了业界瞩目。“丽人行”展览结合数字互联网的技术和平台优势,为观众提供比较“保真”的观展体验。在云展览中,观众随时可以放大自己期待看到的某一细节。线上作品的图像可以被自由地点击、放大、缩小,书画文物的细节得以更加清晰地呈现出来。相比较于线下时,观众必须面对的现实是,人像面部只占画面不足五分之一,不论是立轴还是手卷,当站在大约一米开外的地方面对展品时,大多数观众的普遍感受是:混沌一片。

浙江省博物馆“丽人行”展览(图片来自浙江省博物馆微信公号及官方网站)

此外,“丽人行”展览充分发挥数字互联网打破地域限制、整合海量信息的优势,在展示绘画作品的同时,也链接了学术资源、展览资料、文创商店等资源库,观众得以在一个展览中纵览成千上万的书画作品。每一件作品都有可能延伸展示海量的图文与视听信息,形成一株株可发散可生长的“知识树”、“信息种子”,并在多元化的网络社群中得到持续的话题制造、讨论与分享,这是以往信息容量有限、辐射受众有限的线下展难以做到的。

云展览,不被定义的展览

从传播学的角度,展览是一个信息传播系统,其目的就是博物馆(传播者)通过展览媒介向观众(受众)传递物的信息。“云展览”“云”是技术支撑手段或实现方式,是可以让“云展览”随时随地呈现。数字资源在云端的大规模聚合,让策展人可利用的资源从馆内扩展到馆外,从国内扩大到国际。“云展览”让博物馆有望摆脱古板沉闷的形象,转变为积极拥抱新技术的开放平台。通过策展人的运筹帷幄,在让数字文物“活起来”方面有更大更自由的发挥空间。(陈雪娟)