作为两市三县交界的传统农业镇,淮安市淮安区苏嘴镇坚持“农业立镇、产业兴镇”建设主线不动摇,积极发挥区域多板块叠加和高能级平台辐射带动优势,扎实推动高效设施农业扩面提质,切实以高品质农业护航高质量发展。2023年,苏嘴瓜菜种植规模约2.2万亩,总产量达12.55万吨,生猪产业规模稳居全市同类乡镇第一。先后荣获全国乡村特色产业超十亿元镇、全国一村一品示范镇、全国卫生镇等荣誉表彰。

路径“精雕细琢”,厚植产业底色

系统结合镇域农业基础和产业发展前景,深入挖掘传统农业向设施农业转型迭代内生动力,科学推动村集体、个体大户、龙头公司齐头并进,为擘画大农业大支撑夯实基础。

坚持党建引领。深入总结运用“党建引领 一点五试”试点经验,全域推行村级党组织领办集体合作社,全面吹起集体先行先试的产业结构化改革春风。22个村集体规模流转土地8000余亩,自营“小西瓜+”设施农业1300余亩,亩均纯收益达6000余元,2023年村平集体经济收入95.56万元。

注重龙头驱动。牢牢把握头部企业规模效应和集约效益,重点引进温氏畜牧打造生猪种养循环产区,先后投建大型养殖基地8座,现代化猪舍19万平方米,年生猪出栏量22万头,约占全市生猪出栏量10%。全力扶持百寿康有机芦笋连片种植,年产量稳定达800吨,成功跻身盒马生鲜芦笋主要供应商名录,并于年初获得香港市场准入。

大力引育主体。进一步树牢市场主体地位,催生西瓜产业活力,实施各类农业种植经营户动态管理,有序开展西瓜规模种植骨干主体培育,出台西瓜产业扶持和奖补政策,并统筹“政企银”深度合作,推出系列惠农金融产品,成功引入浙江等地西瓜种植大户20余家,引导返乡创业群体兴办合作社、家庭农场44家。

平台“示范在前”,竞逐优势赛道

着眼产业量质提升和先进农技推广现实需要,以绣花功夫持续补强园区“硬核”功能,真正把农业产业园打造成助推区域经济攀升的新增长极。

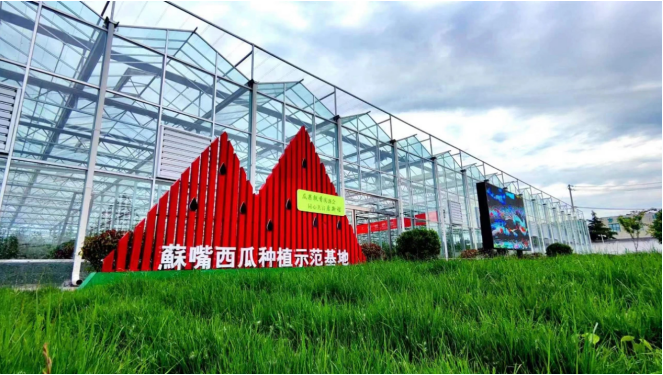

聚力建强设施基础。抢抓省级农业示范园建设“窗口期”,全速冲刺两园融合打造,对照“建运维”一体化开发原则,整合投入3000万元建成设施大棚700亩,玻璃温室、日光能大棚3.7万平方米;工厂化育苗中心年育苗量超2亿株,可满足5万余亩经济作物覆盖投放。持续加大向上争取力度,主动对接专项债申报,稳步推进1.3万平方米芦笋深加工基地、现代冷链仓储物流中心、瓜菜种苗培育中心等关键配套。

精准优化平台运作。区镇两级高效联动,精心组建园区独立管理专班,着力保障园区项目规范实施和日常运营管理。全市首创镇属农业发展公司,以市场化思维直接介入技术、品牌、订单“三大环节”,建立健全“苏嘴小西瓜”标准化种植、精细化管理、统一化销售“三大机制”,构筑起坚实有力的产业振兴共同体。

持续深化数农融合。精准嫁接智慧农业新技术,提高要素生产率,成功运用“北斗导航”无人机实现千亩稻麦药肥施用。针对各类温室大棚,全面推广种植环境监测控制、“水肥药”自动灌溉等技术装备,择优选取8家种植大户接入物联网远程可视化系统;投资280万元改建数字农业服务中心,让镇域土地分布和农事服务画成“一张图”、统进“一张网”。

品牌“以特取胜”,彰显甜蜜质态

以“苏嘴西瓜甜万家”IP形象树立为起点,加快推进苏嘴公用果蔬品牌建设,提高产品附加值和核心竞争力。

品质保障贯穿始终。严格执行从种苗培育到出品检测全过程抽检,建立涵盖镇村合作社、农业公司、大户的“品质红黑榜”和“推荐名单”,鼓励争创更多“三品一标”认证农产品。苏嘴西瓜、芦笋、水蜜桃等6类特色果蔬获得国家绿色食品A级认证,苏嘴镇被推荐创建国家绿色优质农产品生产基地。

矩阵构建抓在关键。实施区域果蔬品牌龙头打造计划,密切跟进苏嘴西瓜国家农产品地理标志和证明商标两项“国字号”品牌认证。坚持以瓜为媒,成功举办三届苏嘴西瓜庆丰收系列活动;联合市区两级文旅在大运河广场、河下古镇等4A景点开展节日地推。苏嘴小西瓜连续四年参加省好西甜瓜品鉴大会,并均斩获品类“金奖”。

市场开拓摆到首位。全面推行产业振兴“双百行动”,镇村干部带头跑市场、找销路、谈订单,同时深度挖掘在外乡贤和西瓜联盟后方单位推介优势,持续拓展订单市场,做大做强订单农业。2023年,同今世缘酒业、井神盐业等20余家单位直接预签西瓜采购总额940万元。

人才“百花齐放”,激发澎湃动能

坚持外引内培“双向驱动”,立足农业生产实际,加快挖掘、培养、储备一支多层次适用性人才队伍,让更多乡土人才“破土飘香”、各尽其才。

引进一波产研人才。积极参与政产学研协同合作,深度结对省市农科院以及南农大等高校,成功争取省农科院西瓜产业研究院和亚夫科技服务站落户苏嘴,设置农技帮扶特聘岗位,先后引入张朝阳等科研院所在编研究员近10人。

培育一批新质农民。联合翔宇研究院、淮阴农校成立苏嘴产业振兴驻点轮训班,季度化开展高素质农民培训,年参加人数超800人;成立“大棚学堂”,采取“青蓝结对”,手把手“传帮带”带出更多懂技术、会管理的新型农民。

打造一片就业沃土。突出抓好“家门口”就业,推行“本地用工优先”政策,年新增进棚就业超1200人次,人均增收1.6万元,60岁以下“零就业”留守家庭全面清零。(沈周)