生态系统牵一发而动全身,守护太湖碧水安澜是国之大者。2023年,江苏印发《推进新一轮太湖综合治理行动方案》,细化分解100项具体任务,以更大力度、更高标准开展治太工作。

回眸过去一年,江苏将沉甸甸的“生态答卷”书写在碧水蓝天间。2023年,太湖水质藻情达到2007年以来最好水平,实现“三新三最”——湖体水质实现新改善,指标达到2007年以来最好;蓝藻防控实现新成效,藻情达到2007年以来最轻;流域治理实现新提升,重点断面优Ⅲ比例达到2007年以来最高。

控源减污 把好“入湖关”

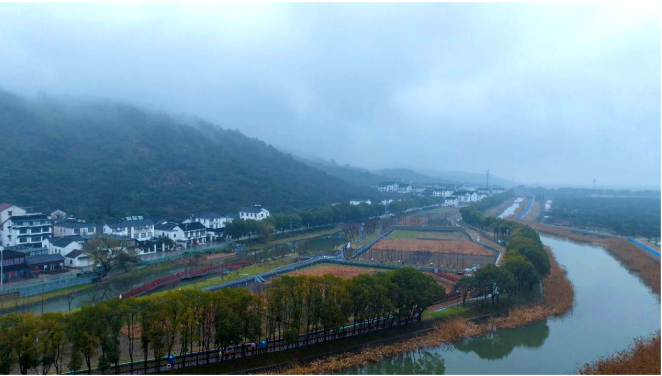

河湖治理从源头抓起。长荡湖和滆湖作为太湖上游重要的调蓄性过水湖泊,是新一轮太湖治理聚焦的重点区域。

2022年,常州市印发《常州市“两湖”创新区生态环境保护规划(2022—2035年)》,一体推进洮滆片区产业转型、污染治理、生态保护,努力打造太湖“前置库”“净化池”。

“近年来,我们通过退圩还湖、清网退渔、水草种植等生态工程,实现了湖体水质大幅提高,生物多样性指数明显提升,物种由原先的440种恢复到759种。”长荡湖旅游度假区管理办公室应急管理和生态环境局局长陈辉介绍,自长荡湖水环境综合治理工程实施以来,湖体水质从“劣Ⅴ类”稳定达到Ⅳ类,水环境持续向好,“鱼虾追彩云、白鹭亲芦苇”的生态场景重现。

据悉,2023年,江苏出台了滆湖长荡湖系统治理三年行动计划,完成洮滆片区清退圈圩3.22平方千米,恢复湿地3.59平方千米。

同样位于太湖上游水源涵养山区的句容陈庄村,曾经由于传统化肥农药的过量使用,村庄水质仅为河道Ⅴ类。如今,依托茅山山脉丰富的资源优势和自然农法种植技术,村内的农副产品已形成“自然陈庄”品牌,成为村民增收致富的新型产业,在农业面源污染治理探索出了一条新路径。

“现在村内推行的自然农法是利用生物间相生相克原理,能有效减少传统农药的使用;通过植物营养液提取、土著微生物培育等技术进行土壤肥力改良,解决了传统肥料中磷、氮元素污染水体的问题。”陈庄村自然农法农副产品合作社负责人张剑波介绍,自然农法种植技术较传统方式每公顷可减少约6吨的碳排放,现在陈庄村水质已逐渐转为Ⅲ类,磷浓度优于地表Ⅲ类水标准,氮负荷削减30%以上。

正本清源 直击河湖病灶

初春的无锡梅梁湖上,成群的红嘴鸥翱翔于碧波与晴空之间,跟随游船上下翩飞,远山、飞鸟构成了一幅生态文明新画卷。

梅梁湖地处太湖西北角,蓝藻打捞一向是梅梁湖治太工作中的重头。受季风影响,每年夏季整个太湖的蓝藻都会向无锡水域迁移集聚。“我们通过分层搭建三道防线,从源头、过程、近岸每个环节严格防控,尽可能地削减湖心区吹来的蓝藻。”无锡水利局副局长兰秀凯介绍,经沿岸线89个固定打捞点打捞的蓝藻将被送往13个藻水分离站,经过高压控藻设备加压,被脱水干化进行无害化处置。

蓝藻打捞解决的是河湖的显性症状,要真正根除“病灶”,还得清淤“排毒”。2022年,无锡在全省率先大规模开展新一轮太湖生态清淤,依托新型高效清淤固淤一体化智能环保船,沉积湖底的淤泥在船上便能实现打捞、压滤、固化。据悉,2023年无锡共完成清淤350万方,计划至2030年总计完成约3456万方。

“2023年是太湖连续实现安全度夏的第16年,这一年无锡蓝藻年打捞量为54吨,而往年年均打捞量可达200多万吨。”据兰秀凯介绍,16年来,无锡坚持源头控藻和削减存藻双管齐下,构建了一套“科学化监测、专业化队伍、机械化打捞、工厂化处理、无害化处置、信息化管理”的治理模式,用实际行动和显著成效守护太湖碧水安澜。

“金绿”协奏 厚植生态底色

太湖流域以0.4%的国土面积,创造了全国10%的经济总量。在全省县域经济总量领先的江阴,一条滨湖、傍水的产业科创带贯穿南北,正向“绿”生长,走出一条经济发展与生态文明相辅相成的路径。

2022年,江阴积极探索全域生态高水平治理的有效对策,推出“引江济太”江阴段环境治理与科创产业融合发展(EOD)项目,致力于实现经济效益、社会效益和生态效益协调优化。

据悉,“引江济太”江阴段EOD项目分为白屈港河道综合整治工程、城市建成区水质消劣提质项目、徐霞客水环境提升项目三个生态治理类项目和绮山湖科创谷(一期)、省第十三届园博园景观打造两个科创文旅类项目。通过生态治理焕新河流生态环境,为科创产业发展注入动能,再通过科创产业创造价值反哺治理投入,最终实现生态价值化、产业绿色化。

一碧太湖三万顷,湖中二十七岛屿,湖水相拥,碧绿镶嵌,构成了全国淡水湖泊中面积最大的岛屿——太湖生态岛。

2022年,苏州市吴中区以太湖生态岛建设为契机,紧抓“生态”核心,结合生态环境损害赔偿制度,与苏州市人民检察院、苏州市生态环境局联合创建全省首个综合性生态环境损害赔偿示范基地。

“全市范围内造成生态损害且不能原位修复的案件,可以在太湖生态岛上进行异地修复。”苏州市吴中生态环境局法制宣教科科长贺亮表示,自生态环境损害赔偿制度推行以来,吴中区严格追究赔偿责任、严厉惩治和震慑环境违法行为,采用以补种复绿、增殖放流及劳务代偿等方式开展替代性修复。

截至目前,基地共落地修复案件45件,涉及修复资金226.4万元。累计种植树木4600棵、放养鱼苗50000尾、新建新能源路灯75盏、维修蓝藻隔离带500米、河道等水体整治3个、环境区域整治2处、生态修复项目维保2处。

江苏沿湖城市在新一轮太湖综合治理中不断探索新路径,用实际行动扎实推进治太工作,共治一湖碧水,尽展太湖生态画卷。(杨琦 岳婷)