近日,在盐城大丰林场南场3排路北0号地块,一排排青钱柳迎风挺立,生机勃发。昔日的盐碱地,如今在南京林业大学森林培育学博士岳喜良等人的努力下,变成了一片郁郁葱葱致富林。

青钱柳是我国特有的单种属植物,是集药用、保健、材用和观赏等多功能于一身的珍贵树种,因其果似铜钱和叶具甜味又名“摇钱树”和“甜茶树”。青钱柳的自然分布区主要集中在我国亚热带中西部高海拔山区,长期以来受制于自身生物学特性,花期不遇、种子深休眠、无性繁殖困难等,“‘摇钱树’结不了‘摇钱果’”,成为困扰林农的难题。

岳喜良是个土生土长的乡里娃,自幼在山野间成长劳作的经历让他能够更加深切地体会到林农与山林之间的情感联结。从读大学开始,岳喜良就选择了森林培育专业,师从青钱柳国家创新联盟理事长、南京林业大学教授方升佐。在导师的指引下,经过长时间的调查研究,岳喜良发现青钱柳叶具有良好的食用和药用价值,市场对其高附加值产品开发及产业化的需求前景广阔。而野生青钱柳品种中叶片的有效成分含量较低,又面临扦插后难生根,下游产业链条延伸不足等问题。想让更多林农靠“摇钱树”捧牢“金饭碗”,亟需发挥科技的作用,岳喜良琢磨着围绕青钱柳这片“小叶子”做点“大文章”。

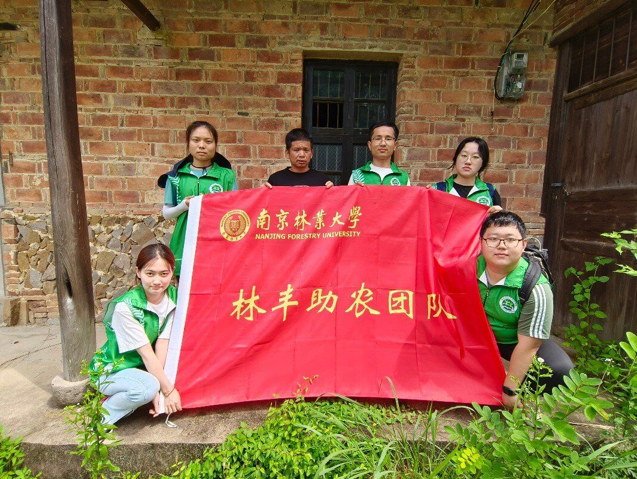

学院党委在得知他的想法后非常支持,组建了一支集森林培育、农林经管、中药生产与加工等不同学科背景,本硕博贯通的科创团队,并在此基础上成立了“小叶子”功能型党支部。“以党建链穿起科研链和服务链,这是我们加强有组织科研的一次有益尝试。”南京林业大学林草学院、水土保持学院党委书记唐萍这样解读“小叶子”的含义,既是围绕青钱柳叶展开科技攻关和社会服务,同时也希望团队成员发扬求真奉献的精神,甘做强林兴林和助力中国式现代化建设根深叶茂的一片“小叶子”。

培育好良种 增厚家底子

想要产业现代化,良种是基础。在方升佐教授的带领下,“小叶子”团队在青钱柳分布区收集了36个种源、240多个家系的种质资源,率先在国内建成了青钱柳种质资源保存库和青钱柳全基因组数据库。

为了改良叶片有效成分含量低的问题,团队运用分子标记育种技术,通过SSR分子标记检测与叶片高产相关的基因并进行筛选,基于其遗传标记的特性将有效位点植入叶片中,培育高生物量+高产量的“双高”良种。经过多年的试验研究,团队选育出了材叶两用的良种——青钱柳“沐川”种源。改良后每株青钱柳鲜叶产量由原来的2kg提升到6kg;每千克叶活性物质含量由18g/kg提升到60g/kg,叶亩产有效成分含量提高10倍,为加速青钱柳叶用林的定向营造提供了丰产、优质和稳定的种源及家系。

破解扩繁难 蹚出新路子

由于青钱柳是扦插难生根树种,传统生根率在12%左右,即100株苗中仅有12颗能成活,而且生根周期较长,扦插育苗技术未成熟应用于生产实践。为此,团队筛选了300多种配方,经过1800多次田间观测、7300多次理化分析,调配了以吲哚乙酸和独角金内酯为主要原料的S- I型生根活化剂。

“我们通过打破激素平衡,以刺激根尖细胞的短期快速分裂。”经过实验对比发现,使用活化剂后的苗木,其生根率可由12%提升至92%;生根时间也由原来的90天缩短到30天。“采用新的繁殖技术和方法后,可在降低成本的基础上大幅提高青钱柳的繁殖效率,从而增加产量,满足市场需求,林农们也能获得更高的经济效益。”团队成员、南京林业大学林草学院、水土保持学院孙昕老师说。

从2018年起,团队在江西省玉山县多个村庄帮扶林农种植青钱柳良种沐川。以锦溪村为例,截至2022年,该村建设2100亩青钱柳林地,占当地低产低效林面积的14.1%。五年多来,团队通过线上线下相结合的方式对林农进行实操培训2600人次,不仅帮林农育苗、教林农种苗,还通过直播等新技术带着林农们一起卖苗,形成可复制、可推广、可示范的青钱柳种植及销售模式,直接带动282户、400余人返乡就业创业,户均增收17020元,总增收480万元。

“我们还在逐步完善青钱柳标准化产业模型,现在青钱柳不仅可以在南方主分布区种植,也向江苏、安徽等省份推广,甚至像滨海盐碱地这样特殊的地质条件,未来也是我们发展青钱柳人工林的潜在土地资源,通过发挥植物的固碳效应,助力绿色低碳发展示范区建设。”岳喜良说。

转化价值高 鼓起钱袋子

选育良种、优培扩繁,只是解决了一产的问题,想要实现一“树”激活一“产业”的梦想,还需要化学、中药学等多学科的交叉融合。在南京中医药大学江苏省炮制重点实验室的帮助下,团队借鉴中医药“水火共制”的炮制技术,解决叶提取率低的问题。盐炙后的青钱柳叶提取物活性成分含量提高9%、溶出率提高50%。而且,经过水火共制后,青钱柳通过激活人体内AMP活化蛋白酶的表达,可显著增强抗血糖疗效。

实现产业化发展后,“小叶子”的产业链条有效延长,林农们不仅可以通过出售青钱柳叶获得利润,还可以到青钱柳深加工厂就业获取工资报酬。

“教育、科技、人才一体推进的最好交汇点在研究生培养,最有效路径是产学研融合、校地企共促。”唐萍说。像岳喜良这样的博士科创公司在学院并不是个例,“我们鼓励学生尤其是承担‘高端人才供给’和‘科学技术创新’双重使命的硕博士生,以国家和行业实际需求为导向,瞄准科技前沿和林业产业高质量发展关键领域,揭榜领题、精准破题,加快科研成果向现实生产力转化,形成‘推动高质量发展的倍增效应’。”(方彦蘅 韩珺楠)